Japon, XIIIe siècle, bataille de Komoda. Les samouraïs de l’île de Tsushima sont impitoyablement massacrés par l’armée mongole du Khan. Tous sauf un : Jin Sakai. Blessé, esseulé, mais néanmoins vivant, Jin n’a plus qu’un objectif : délivrer l’île de cette invasion, coûte que coûte. Dans sa quête, il devra recruter d’autres survivants possédant un lourd passé. Mais comment suivre le code du samouraï face à un ennemi qui ne respecte aucune règle ?

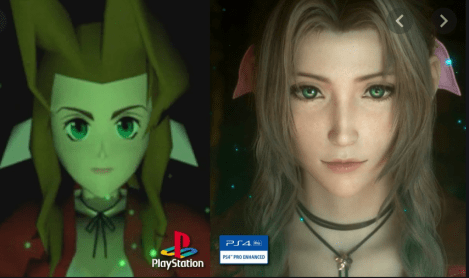

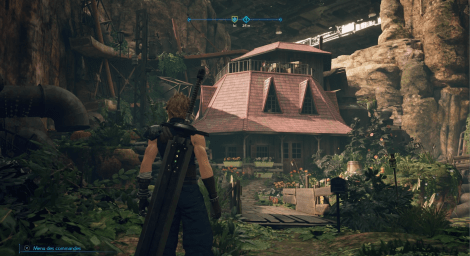

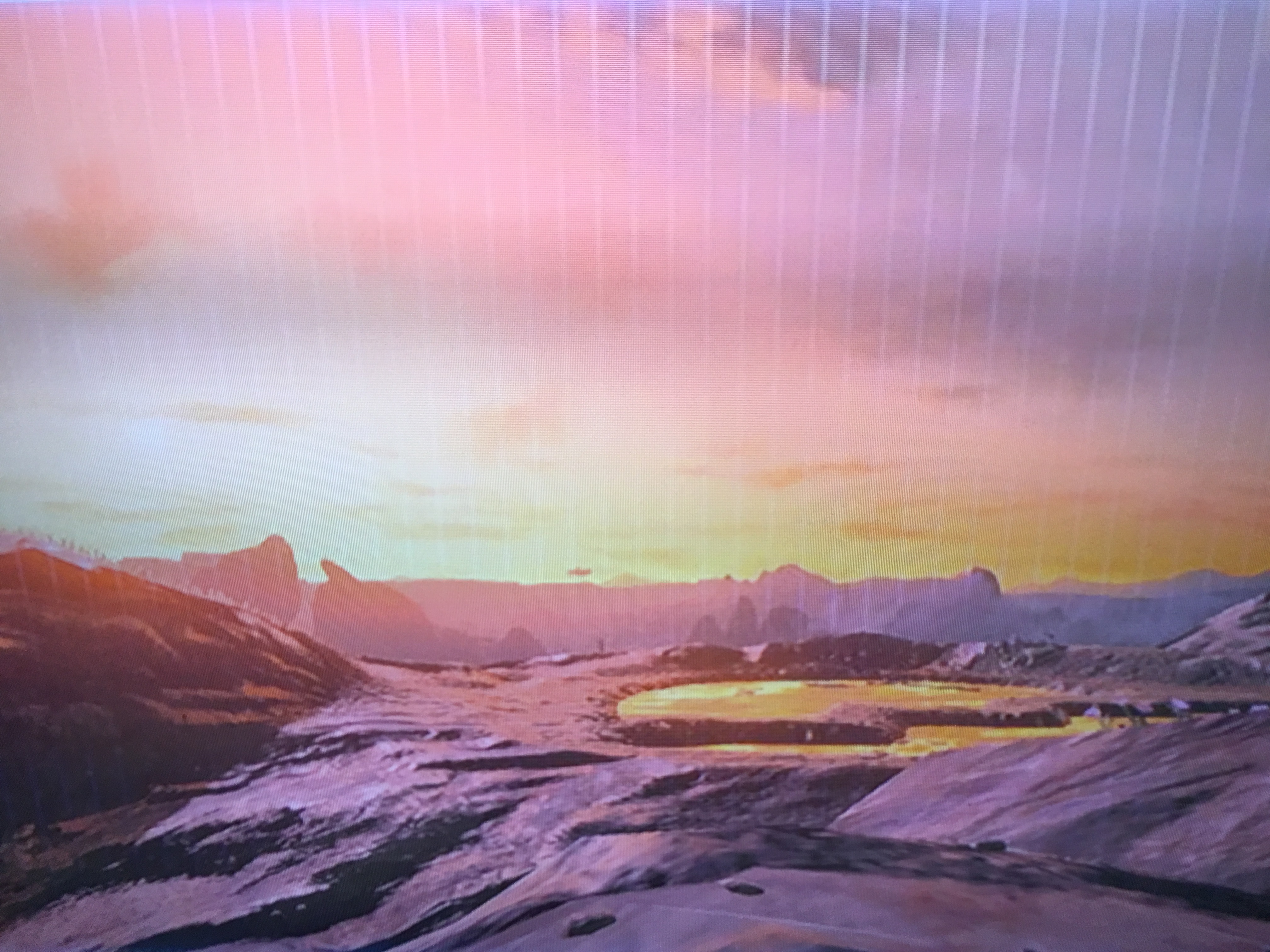

Adolescent, j’ai souvent rêvé du jeu ultime, celui qui bénéficierait de graphismes photo-réalistes si aboutis que j’aurais du mal à distinguer la fiction de la réalité… mais jamais je n’aurais pensé vivre une telle expérience vidéoludique. Dès les premières secondes de jeu, Ghost Of Tsushima annonce la couleur : vous êtes désormais dans le Japon du XIIIe siècle. Mes captures d’écran ne sont pas des montages, le jeu est VRAIMENT ainsi, sans même parler de l’animation, d’une fluidité exemplaire ! N’hésitez pas à cliquer sur mes images.

Il n’y a donc plus de différences entre les scènes cinématiques et les scènes d’action. Même en ayant fini Ghost of Tsushima, j’avoue avoir encore du mal à me remettre de cette leçon de cinéma réalisme. J’ai tellement été subjugué par cet univers que pendant les fêtes de fin d’année, j’ai effectué plus de 700 captures d’écran, autant de photos de voyage !

On pourrait imaginer que la beauté des graphismes vient du fait que j’ai la chance de posséder une PS5, mais un ami m’a confirmé que la résolution n’était pas en reste sur sa PS4 Pro*. Ghost of Tsushima présente une esthétique raffinée grâce à d’innombrables détails qui, là encore, favorisent l’immersion. Ainsi, certaines légendes sont racontées à l’encre de Chine, accompagnées d’une bande originale qui m’a fait chavirer, mention spéciale à cette musique qui donne la chair de poule…

Non seulement les concepteurs du jeu sont allés à Tsushima enregistrer des sons d’oiseaux, mais ils ont poussé le réalisme jusqu’à recruter un conseiller pour s’assurer que l’ancien japonais parlé dans le jeu ne soit pas anachronique ! Les acteurs eux-mêmes amenant énormément d’émotion dans le doublage, ne pas jouer avec la version originale sous-titrée relève du sacrilège…

Une telle réussite artistique serait déjà honorable, mais c’est sans compter sur l’autre prouesse des développeurs : proposer un scénario bouleversant digne d’une série télévisée historique, qui met à mal les cœurs les plus endurcis ! D’entrée de jeu, l’intrigue nous fait vivre un épisode méconnu de l’Histoire du Japon, la bataille de Komoda. C’est d’ailleurs pour cette raison que le générique de fin rend ainsi hommage aux « âmes qui ont perdu la vie à Tsushima » face à une armée mieux équipée, les Mongols maitrisaient en effet la poudre explosive. Un texte, le Hachiman Gudōkun, amène un témoignage précieux :

Chaque fois que les soldats (mongols) prenaient la fuite, ils envoyaient des bombes en fer contre nous, ce qui nous donnait le vertige et nous plongeait dans la confusion. Nos soldats étaient effrayés par les déflagrations ; ils devenaient sourds et aveugles, de sorte qu’ils pouvaient à peine distinguer l’est de l’ouest.

Comme si ce n’était pas suffisant, le code de l’honneur imposait aux samouraïs de mener sur le champ de bataille des combats singuliers en se présentant à l’adversaire ! Les Mongols, eux, combattaient groupés sans se préoccuper de leur écrasante supériorité numérique…

Une source historique rapportant la bataille de Komoda abonde dans ce sens :

Avec 80 samouraïs à cheval et leur suite, Sukekuni a affronté une force d’invasion de 8 000 guerriers embarqués sur 900 navires. Les Mongols ont débarqué à 2 heures du matin le 5 novembre, et ont ignoré les tentatives de négociation japonaises, ouvrant le feu avec leurs archers et les forçant à battre en retraite. Le combat a été engagé à 4 heures. La petite force de garnison a été rapidement défaite, mais selon le Sō Shi Kafu, un samouraï, Sukesada, a abattu 25 soldats ennemis en combat individuel. Les envahisseurs ont vaincu une dernière charge de cavalerie japonaise vers la tombée de la nuit. Après leur victoire à Komoda, les forces Yuan ont brûlé la plupart des bâtiments autour de Sasuura et ont massacré la plupart des habitants. Elles ont pris les jours suivants le contrôle de Tsushima.

Dans un documentaire de 45 minutes disponible sur l’édition spéciale de Ghost of Tsushima, l’historien japonais Kazuto Hongo, enseignant-chercheur à l’université de Tokyo, confie avoir eu les larmes aux yeux lorsqu’il a découvert la finition des armures. À la question « qu’est-ce qu’il faudrait pour que le jeu soit plus réaliste ? », il répond : « rien ! Voilà à quoi ressemblait le Japon féodal ! ».

Chris Zimmerman, le co-fondateur du studio Sucker Punch qui a conçu le jeu avoue que : « l’objectif est de vous emmener dans un endroit où vous n’avez été (…) et de vous faire sentir comme si vous y étiez réellement. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est réussie tant j’ai retrouvé ce que j’ai tant aimé dans mes voyages au Japon : les balades en forêt dans les sanctuaires shintoïstes, l’atmosphère épurée des temples bouddhistes, sans parler de l’ambiance zen, présente jusque dans le gameplay.

En effet, plus vous êtes détendu et concentré, plus vous êtes efficace dans la gestion du sabre ! Même au niveau des commandes, le jeu est pensé pour que vous traitiez les combats avec l’esprit zen appelé mushin no shin, « pensée sans pensées ».

Non seulement il est possible de se spécialiser dans un style de combat, mais le réalisme est tel que le jeu permet d’adopter les tactiques du plus célèbre samouraï de l’Histoire, Miyamoto Musashi : vous souhaitez harceler l’ennemi en courant constamment, sauter d’un toit, changer la garde de votre sabre en plein combat pour mieux déstabiliser l’adversaire, mener une guérilla ? Tout cela est faisable ! Jin Sakai peut progressivement devenir une véritable légende, le « fantôme » capable de terrifier l’armée mongole.

Et pourtant, paradoxalement, l’âme du jeu réside dans des scènes contemplatives, notamment en visitant les sanctuaires shinto au sein desquels il est possible de laisser des offrandes aux kamis, des esprits de la nature qui vous aideront indirectement à mener à bien votre quête.

Tout au long de ce parcours initiatique, il est question de spiritualité et d’impermanence, de débats moraux avec des moines bouddhistes, ou des samouraïs désabusés qui s’interrogent sur le sens de la vie, de la mort… et du bushido.

Vous pouvez même composer des haïkus ou jouer de la flute lors de séquences d’une poésie rare. Le jeu est conçu pour que vous preniez le temps de vous perdre dans la nature, de vous ressourcer en vous baignant devant le spectacle paisible d’une rivière.

Ghost of Tsushima est une véritable machine à remonter le temps qui vous amène à découvrir par vous-même la période Kamakura, quelque part entre le guide de voyage Lonely Planet, le documentaire Arte et une série Netflix particulièrement addictive.

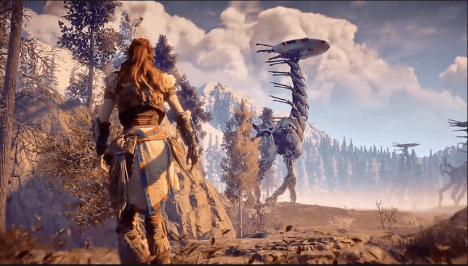

Vous l’aurez deviné, il m’est difficile de trouver des défauts à ce Ghost of Tsushima qui aura nécessité six ans de développement. Le début est un tout petit peu directif, « bac à sable » oblige, mais rapidement la liberté devient totale. On peut également pinailler sur des anachronismes mineurs, les développeurs reconnaissent eux-mêmes avoir pris certaines libertés : ainsi le hwacha, une arme d’artillerie, n’apparaît qu’au XVe siècle, et vous pouvez composer des haïkus qui naissent en réalité au XVIe siècle… mais cela dit, la poésie courte dite tanka était connue des samouraïs. Toutes ces minuscules scories, loin de desservir le jeu, ne lui donnent que plus de caractère : imaginez un The Witcher 3 qui aurait été réalisé par Akira Kurosawa, mélangez avec Breath of the wild et Shadow of the Colossus pour son aspect contemplatif, Horizon zero dawn et The Last of us pour l’émotion, et vous obtiendrez un chef d’oeuvre absolu qui m’a laissé KO debout, une histoire de samouraïs qui m’a fait pleurer à chaudes larmes… une expérience rare dans la vie d’un gamer. Ghost of Tsushima est tout simplement le meilleur jeu auquel j’ai jamais joué.

Bonus : une vidéo réalisée par mes soins, il s’agit du sanctuaire du rocher de la tortue, mon endroit préféré dans GOT. Gardez en tête que ce n’est pas un joli décor inaccessible, on peut VRAIMENT explorer ce panorama en profondeur.

« Que les kami guident vos flèches ! »

* J’ai cependant constaté que la résolution était nettement inférieure sur une PS4 classique