Un sorcier capture pendant 70 années Morphée, l’un des sept Infinis, perturbant ainsi le sommeil de l’Humanité. Morphée parvient à se libérer et part reconquérir son royaume onirique occupé par les démons.

Pendant des années, Neil Gaiman a été pour moi un serpent de mer. On me répétait qu’il fallait absolument que je lise cet auteur, et j’avoue avoir éprouvé une grande culpabilité à l’idée de ne pas connaître l’oeuvre de cet écrivain mondialement connu. Bon, je vais faire mon coming-out jouer carte sur table : en 2005, j’ai tenté de lire Neverwhere, mais on m’avait dit tellement de bien de ce bouquin que j’ai décroché à la moitié du roman. Avant de me jeter des pierres, sachez que c’est malheureusement un syndrome récurent chez moi : lorsqu’on me rabâche qu’un film ou un livre est un chef d’oeuvre, je suis souvent déçu. Je sais que c’est débile, mais c’est comme ça (pour la petite histoire, j’ai quand même acheté la nouvelle traduction de Patrick Marcel aux éditions du Diable Vauvert pour donner une seconde chance à Neverwhere, je vous tiendrai au courant…).

Bref, j’avais l’impression que Neil Gaiman n’était pas pour moi. Et puis il y a quelques temps, grâce à un billet de Gromovar, j’ai découvert Sandman. Ça a été pour moi un véritable choc, au point où je me suis demandé pendant plusieurs mois quel misérable article j’allais bien pouvoir écrire à propos de ce monument de l’imaginaire. C’est bien simple : Sandman ne ressemble à rien de connu.

La dernière fois que j’ai éprouvé un tel émerveillement, c’est avec Alan Moore (From Hell et Watchmen). C’est tout sauf un hasard quand on sait que Neil Gaiman avoue avoir été inspiré par le travail de Moore sur Swamp Thing, autre héros relancé par un auteur de génie. Mais la comparaison s’arrête là : Gaiman a mis la barre si haut que ce roman graphique, véritable livre-univers, est très difficile à résumer. Le mieux, c’est encore de parler de sa genèse : dans les années 80, le scénariste propose à DC Comics de ressusciter un de leurs obscurs super-héros, quasiment oublié, le Sandman. Neil Gaiman s’attelle à la tâche en décidant de réinventer ce personnage avec une audace rare.

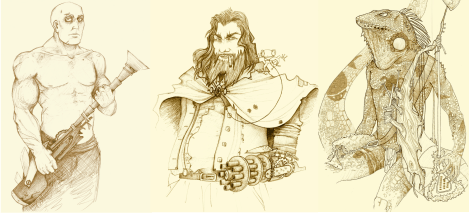

(Le Sandman avec son casque, puis avec son visage découvert)

Sandman, c’est donc la rencontre entre un auteur de génie et DC comics, une collaboration fructueuse qui va donner naissance à un personnage incroyable, mélange improbable de The Crow pour sa noirceur, et Doctor Who pour le côté vagabond. Imaginez un être assez puissant pour voyager à travers le temps et les songes, un univers aussi sombre que poétique qui n’est pas sans rappeler Hellraiser de Clive Barker, et vous obtiendrez un vague aperçu de la richesse de cette oeuvre sans limites, superbement illustrée par Dave McKean.

Une liberté totale

Quand j’évoque l’absence de limites, je parle non seulement de violence (le comic va très loin à ce niveau : dans un épisode du tome 2, une entité maléfique provoque des hallucinations et pousse l’Humanité à s’auto-mutiler !), mais aussi de narration. Neil Gaiman est capable de délaisser l’arc principal de son histoire pour se consacrer à une sous-intrigue, sans pour autant que son oeuvre perde de sa force. Ainsi, dans un épisode particulièrement réussi, on apprend de quoi rêvent les chats ! Dans un autre, Sandman va assister à une représentation du Songe d’une nuit d’été en présence de Shakespeare lui-même. Fait unique, cette histoire permettra à Sandman d’être le seul comic à avoir gagné le célèbre prix littéraire World Fantasy, habituellement réservé aux livres. La liberté artistique de Sandman se retrouve jusque dans l’aspect graphique : puisque le protagoniste principal est une entité qui modifie régulièrement son apparence, les changements de dessinateurs n’ont pas d’impact sur cette aventure qui va durer sept ans, une longévité exceptionnelle quand on connait l’univers des comics.

Le meilleur des deux mondes

La recette de ce succès tient aussi au fait que le lecteur a le meilleur de deux mondes. D’une part, il retrouve par certains aspects un univers qu’il connait bien, celui de DC Comics : le Sandman croise la route de l’Épouvantail, adversaire de Batman et pensionnaire de l’Arkham Asylum, ainsi que John Constantine.

D’autre part, grâce à son imagination géniale, Neil Gaiman s’affranchit du cadre balisé qu’est celui de DC Comics pour explorer un univers beaucoup plus original, pour ne pas dire expérimental. Ainsi, dans un épisode du tome 2, on assiste à un congrès de tueurs en série venus raconter leurs expériences ! L’auteur britannique nous livre l’une des oeuvres les plus ambitieuses qui soit, puisque sa seule limite est le songe… Epopée du bizarre, odyssée vengeresse d’un dieu dans les rêves et cauchemars de l’Humanité, Sandman est une expérimentation permanente, un voyage nietzschéen qui transcende les concepts de Bien et de Mal.

Même si je n’ai lu que les deux premiers tomes de l’excellent éditeur Urban Comics, il me tarde de découvrir les prochaines aventures de ce personnage hors-normes, qui a révolutionné le monde des comics, et la dark fantasy en général. Pour Sandman, je vous dis un grand merci, Monsieur Gaiman.

PS : Et merci Gromovar !

D’autres avis : Vert